013 後悔

「ふ~」

今までの秘めた願いをメールに書いて、サヨリに飛ばした数分後。部屋の片隅でうつむきながら、のんは大きなため息をついた。勇気を出したお月様への願いごと。のんはそれを心から後悔していた。サヨリへの初めてのおねだり。月に手を伸ばした自分が、急に怖くなったのだ。

☆☆☆☆☆☆

なんかねぇ、書いちゃった。

なんかねぇ、おねだりしちゃった。

いつか、あなたの小説が読んでみたいの。

それをずっと言いたかったの。初めてあなたのブログを見た日から。消えちゃったけど、カブトムシが炎上したころから思ってた。自分では気づいていない、隠れたお月様の才能を。わたしは、ずっと伝えたかった……。

昨日、わたしメールに書いた。わたし、ずっと思ってた。わたしの望みを書いちゃった。絶対、手を伸ばしちゃダメなのに。わたし、お月様に手を伸ばしちゃった。

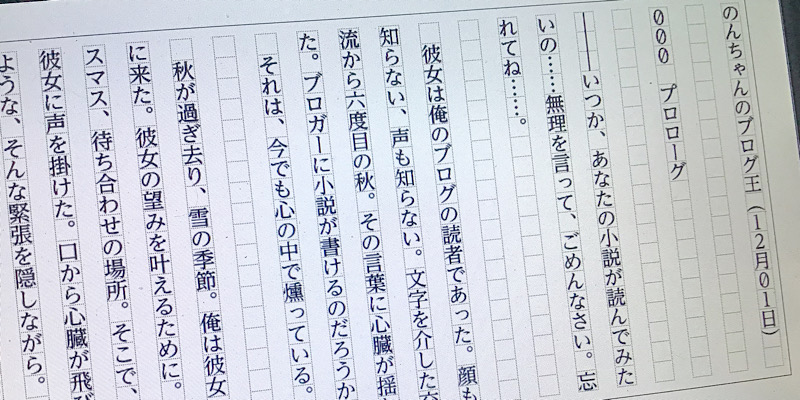

───いつか、あなたの小説が読んでみたいの……無理を言って、ごめんなさい。忘れてね……。

あー、恥ずかしい……ほんとは書きたくなかった。お月様が遠くに離れちゃいそうだったから。それが凄く怖かった。でも、書いちゃった。わたしからも、教えてあげないとダメな気がしたの。自分の才能に自信を持ってってこと。

でも、知ってるんだ。わたしにお月様が小説を書いてくれる……そんな現実なんてないってこと。お月様には大切なお友だちがいるし、彼女だっているかもしれない。きっと、彼女……いるし。

なんかねぇ、お月様の優先順位。そこに、わたしの名前なんて、どこにもないの。それが、わたしの叶わぬ恋。ブログを読んでいるだけで、それでよかった。それなのに……つい、欲が出ちゃった。

クリスマスだって、わたしのお月様は、可愛い彼女と過ごすんだから。街に出て、イルミネーションを見て、ふたりでクリスマスケーキを食べて、プレゼントの交換をして……。わたしは、それでも幸せだ。お月様が幸せなら、それがわたしの幸せだから。アケミちゃんとゆきちゃんはいいなぁ……ふたりがとても羨ましい。

お月様にメールを飛ばした次の朝。抜けるような青空だった。家の近くの公園のベンチ。そこに座ってゆっくりと、流れる雲を目で追った。そしたらお空に見えたの。昨日、メールに書いたあの文字が。見たくないけど見えちゃった。

わたしにしか見えない……空に浮かんだメールの横。わたし指で書いたんだ。青空に向かっていろいろ書いた。書きたくて、書かなかったこと。空に向かって、いっぱい書いた。そして、さいごに書いた文字。それは、誰にも言えない。わたしだけの七文字を。

これが……わたしのひとり遊び。

「何、書いてんの?」

振り返るとゆいちゃん立ってた。とてもびっくりした。でも、ゆいちゃんの顔が見れてうれしかった。

「どうしたの、ゆいちゃん? ひさしぶり(笑) どうして、ここがわかったの?」

ここに、ゆいちゃんが来たのが不思議だった。

「のんちゃんの顔が見たくなったから。だって、ウチら親友でしょ? のんママがね、のんちゃんはここだよって。そう、教えてくれたんだぁ。通ってる高校は別だけど、そんなの普通に気になりますよ。ダチとしてはね。最近様子がへんじゃない? 違う? のんちゃん」

そう言いながら、ゆいちゃんがコンビニの袋から何かを取り出した。それは、美味しそうな肉まんだった。ゆいちゃんが笑ってね、わたしの手のひらに肉まんを乗せてくれたの。なんかねぇ、温かい。わたしも、ゆいちゃんの顔が見たかったよ。

「うん、ありがとねぇ。うわぁ~大きな肉まん。ぽかぽかだねぇ~」

グゥ~

わたしのお腹が鳴った。とても恥ずかしかった。でも、ゆいちゃんは何も言わなかった。きっと聞こえないフリしてくれたのね。

「温かいうちに召し上がれ」

「うん、ありがとね」

「ところでさ。空に向かって、何か指で書いてなかった? ウチ、さっきから、ずっと後ろで見てたんだ。のんちゃんのお月様に、お手紙とかを書いてたの?」

ゆいちゃんは、わたしのことなら何でも知ってる。誰にも言えない、あのことも。わたしに元気がなかったら『ダチのウチに話してよ』って、優しく言葉をかけてくれる。ゆいちゃんは、いつも優しい。

「そんなんじゃないよ」

わたしは首を横に振った。

「わかってる、わかってる。のんちゃんすぐに顔に出るから。ほら、見て、見て。あそこに、真っ直ぐ伸びてるひこうき雲。もしかして、あのひこうき雲は、ラブレターの跡かもしれませんなぁ~」

ラブレター……図星だった。

わたしの頬が、急激に熱くなる。恥ずかしくて、恥ずかしくて、熱くなった。わたしは手に持った肉まんを膝に乗せて、ぽかぽかの手のひらで顔を隠した。

そんなわたしを、ゆいちゃんは黙って見つめていた。そして、わたしの頭を撫でてくれた。

「ねぇ、のんちゃん。クリスマスプレゼントに何が欲しい?」

ゆいちゃんは、わたしの頭を撫でながらそう言った。わたしは、昨日の出来事を打ち明けた。

「昨日ね、お月様に書いちゃった」

ゆいちゃんの、わたしの頭を撫でる手が止まった。

「……アイツに小説書いてほしいって?」

わたしは小さく返事した。

「うん……」

ゆいちゃんは、わたしのホッペに自分の手のひらを当てた。そして、わたしに言い聞かせるようにこう言った。

「任せて、のんちゃん。ウチの本気、見せたげる。のんちゃん、ウチの名前、知ってるでしょ? ウチの名前は結なのよ」

ゆいちゃんは、たまにお姉さんみたいな顔を見せる。それがうれしかった。わたし、少し泣いちゃった。指で涙を拭いながら、わたしもゆいちゃんに訊いてみた。

「ゆいちゃんは? 何が欲しいの?」

ゆいちゃんの欲しいもの。それは、サンタさんには難しかった。

「クリスマス? ウチが欲しいのはね、サンタさんには無理なんだ。だって、合格通知だから。のんちゃん、ウチね。高校出たら美容学校に通うんだ。だから、ウチが美容師になったら、のんちゃんの髪をカットしてあげるね」

ゆいちゃんは、わたしに向かって、ハサミでカットする真似をした。凄いなぁ。美容師さんは、ゆいちゃんの中学からの夢だもんね。

「うん(笑)」

ゆいちゃんは、やっぱり、いつも優しいなぁ。ありがとう。今ね……わたし、たくさんの元気をゆいちゃんからもらったよ。

コメント