「これ、可愛いだろ?」

お茶袋を指さして、あいつが俺にそう言った。

茶袋には猫のイラスト。そんなことはどうでもいい。こいつの所へ出向いたのにはワケがある。気になることがあるからだ。あいつが小説を書き始めたらしい……その真相を俺は知りたい。

中学時代、俺の夢は小説家だった。身を削る思いで作品を書いた。それを同級生に読ませると、みんなは俺の夢をバカにした。

「これで小説家になるつもり?」

あいつだけが、俺の夢を応援してくれた。

「いいんじゃね? なれよ、小説家に。本になったら買うからさ。買った本にサインしてくんねぇ~か?」

そう言って笑ってたっけ……。

遠い昔の話だ。大人になった俺は、夢なんてすっかり忘れて、本すら読まない大人になった。あいつの噂が、忘れた想いを呼び覚ます。けれど、あいつと小説との接点が分からない。あいつの不得意教科は……国語だった。

「読書感想文を書くくらいなら、死んだ方がマシだ! ちょっくら今から、担任のお説教を受けてくらぁ~!」

俺にそう言い残すと、あいつは職員室へ向かって歩いた。その後ろ姿を思い出す。そんなあいつが……小説だって? それだけは、どう考えてもあり得ない……。でも、あいつが書くと言うのなら……。

「ほれ、お茶だ。お茶しかねぇ~けど、飲んでくれろ」

あいつがお茶を差し出した。お茶なんてどうでもよかった。俺はお前の心境の変化を知りたいんだよ。俺の夢をあいつが……何故だ?

「お前、小説を書き始めたそうじゃないか?」

そう切り出すと、あいつの顔から笑顔が消えた。

「まぁ~な……」

そう言ってお茶をすする。自分から語り始める気配など微塵もない……長い沈黙が続く。どういうワケだか、俺はイライラしていた。俺が諦めた夢をお前が追うのか?

「お前、作文なんて嫌いだろ? それがどうして、その気になった?」

「仕方ないからだ。書きたくて書いてるわけじゃない」

書きたくて───だって? それが俺の地雷を踏んだ。そう……俺が小説家を諦めたのは、お前の落書きを読んだからだ。遊びで俺がお題を出して、あいつに書かせた物語。A4用紙一枚分の文字の列。俺はそれに魅了された。続きが読みたい……そう思わされた。俺には到底届かない、その領域にあいつはいた。そのとき俺は心の底から嫉妬した。殺してやりたいほど嫉妬した。狂おしいほど嫉妬した。そして俺は小説を……諦めた。

「そんなの、小説に対する冒涜だっ!」

俺は俺の持ち得る語彙を駆使して、あいつにわめき散らした。一瞬、あいつはたじろいた。だが、何事もなかったかのように、あいつは平然と口を開いた。

「小説に、オレの命くらいなら削ってもいいかな? 今は、そう思ってる」

それがあいつの答えだった。お茶の袋を指で撫でながら、あいつは俺に言う。

「オレは命をかけられたんだ。だったら、命くらい削らないとな……」

どうなれば……そんな哀しい目が出来るのか?

「お前……何があった?」

「大した話じゃない。オレの文章を気に入ってくれた人がいて、そいつに『小説書かない?』って誘われただけだ……」

あいつは俺と目を合わさない。俺の夢を知っているから、気まずく思っているのだろうか? ずっとあいつは、お茶の袋を愛でている。

「その先があるだろ? その程度で腰を上げるお前じゃない」

そう。あいつは、その程度で筆など持たない。

「そいつ病気でさ……星になっちまった。もう、長くないことは分かっていたんだ」

そう言いながら、お茶の袋を見つめている。惚れた女でも見るような……愛おしそうな目をしながら。

「そいつがさ、このお茶を持ってきたんだ。ほれ、イラストの横に手書きの文字があるだろ? もらったお茶の全部にメッセージが書き込んであった。概ね、オレの小説が読みたい的な……残った二袋をオレとお前とで飲んでいる。つまり、これが最後。ありがたく……飲めや……。オレはお前が来るのを待っていた」

そう言って、あいつはお茶を口に運ぶ。あいつの袋には〝月がきれいですね〟と書かれていた……もしかして……漱石か?

「それと執筆と関係あるのか?」

俺は問う。

「大ありだ」

あいつが答える。

「あいつが来たとき……コロナのど真ん中でな。入院してたのに外出してさ……このお茶をオレに持ってきたんだ。後で知ったけど、かなり病状が悪かったらしい……それが、あいつと顔を合わせた最後だった。オレはあいつに何もしてやれなかった。何ひとつ……してやれなかった。だから……小説くらい書こうと思った……もう、遅いけどな」

「お前はプロになるのか?」

俺の心がざわつき始める。あいつの答えを聞くのが怖かった。でも、知らなければならない気がした。知らない誰かに背中を押されたような……気がした。

「うんにゃ、分からん。そこまでは考えてない。オレの小説で、あいつが笑ってくれるだけでいい。それがいい」

俺は思う。小説は……そんな甘い世界じゃないのだと。

「その程度の気持ちで、小説が書けるとは思えないのだが?」

茶袋の文字を眺めていた目が、鋭い視線で俺を睨む。その眼光に、俺は背筋に冷たさを感じた。

「いいんだよ、書けなくても。あいつは……ある意味、命がけだったんだ。命をかけてオレの所へ来たんだ。命をかけたメッセージを受け取らない道理があるか? もしもオレに、そんな才能があるのなら、オレの命くらい削ったって───罰なんて当たらねぇ。だから書いてんだよ。オレにはそれしかないんだよ。それしか能がねぇんだよ。こっちは好きでやってんだ。さてはお前、嫉妬してんのか? 小説を書き始めたオレに」

図星だ……。俺は核心に触れたくなった。

「で、どこまで書いた?」

「あ、ちょっと待っ……」

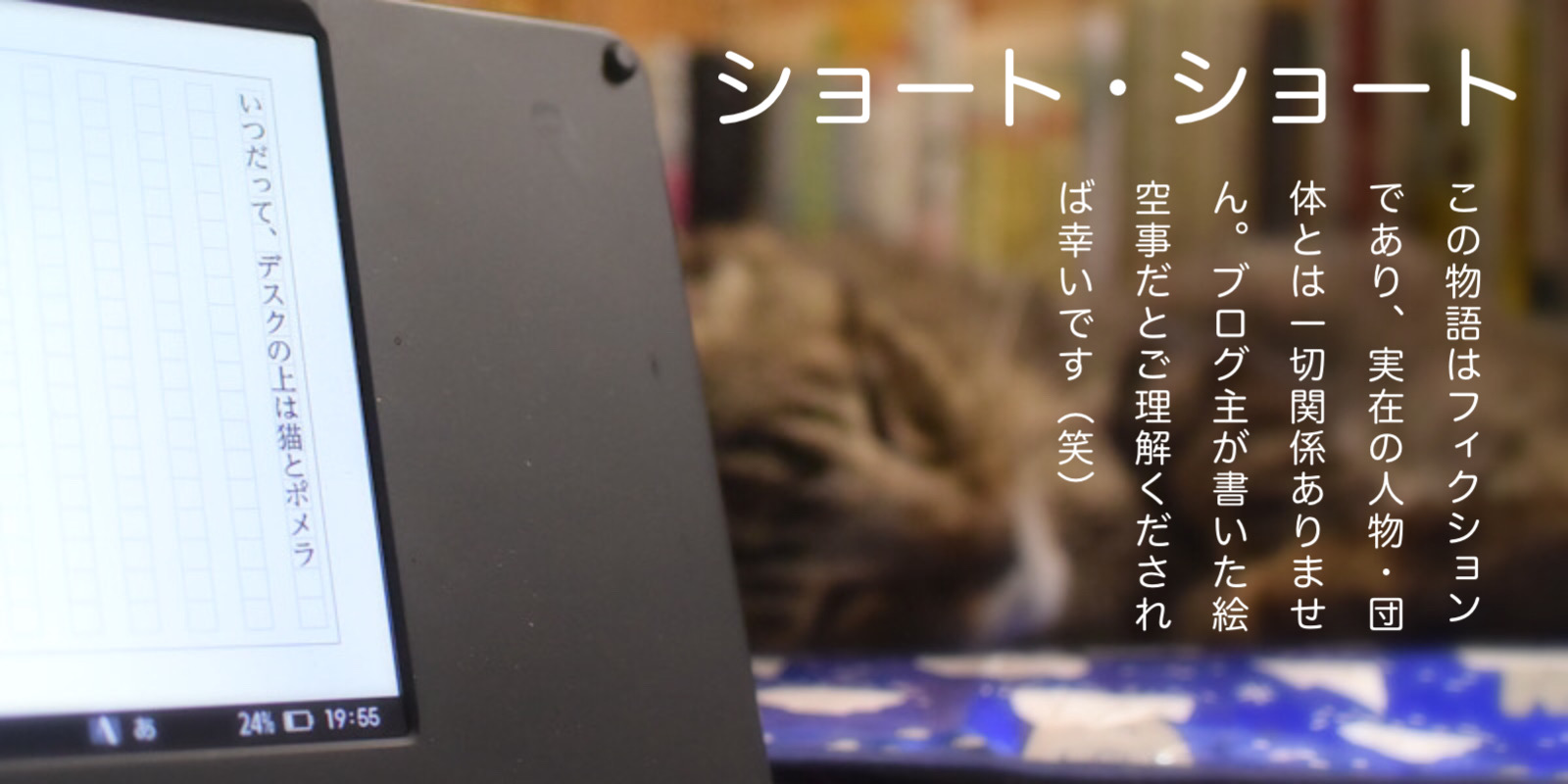

あいつは思い出したように、黄色い付箋に赤ペンで何かを書き殴って壁に貼り付けた。今まで気づかなかったが、部屋の壁の至る所に付箋が貼り付けられている。書かれた文字は文章ではない。名前、単語、動詞、形容詞……一枚の付箋に数個の単語があるだけだ。覚え書き?……そんな感じだ。ペタリと付箋を貼り付けると、あいつはノートパソコンを取り出した。

「読むか?」

「当然だ」

あいつのノートにあった文章は、ある意味で殴り書きだった。荒々しい文章がファイルの中で荒れ狂っていた───圧巻だった。ただ、順不同なのが気になった。

「どの順番で読むんだよ、これ?」

「さぁ、分からん」

ひとつ、ひとつの話が完結している。フォルダの中はショート・ショートの塊だった。これが一本の小説になるのか? それとも、それぞれが完結しているのか? でも、これは……きっと一本の小説なのだろう。網膜に投影済みの文章に嫉妬する。あの日と同じ敗北感……。

「さっき、お前。俺に言ったよな? 俺が来るのを待っていたって……」

「ああ、きっと来ると思ってた」

「何でだよ?」

「それがお前の夢だから。で、俺の文章───どう思う」

あいつからの質問に率直に答えよう。癪だけど……。

「文才が山手線を暴れてた……かな?」

あの時と同じ気分だよ……思い出したくもない苦い思い……まったくな。

「で、小説って……どう書くんだ? オレが書いているのは小説なのか?」

照れくさそうにあいつが言った。

「そこからか? そこから話さないとダメなのか? ……まぁ、これは……」

「……」

あいつの言葉に俺は察した。こいつは何ひとつ理解していない。ただ、がむしゃらに書いているのにすぎなかった。筆を持った暴れ馬。でもこれは小説だった。俺を引き込むほど小説なのだ。やっぱ、こいつは天然の天才だ。己の劣等感と執着心。それがバカらしくなった途端、俺は腹の底から笑いが込み上げた。さしずめ笑いの鉄砲水だ。

「紛れもなく───小説だ!」

爆笑しながら俺は答えた。腹が痛い……でもそれは、神に誓って噓偽りなき答えだった。

「そっか……よかった」

安堵の表情を見せた後、あいつの雰囲気が重くなる。これから決定的な何かが飛び出す……そんな予感。長年の付き合いだ。それくらいなら俺にも分かる。シュッと俺は背筋を伸ばした。

「なぁ……オレの小説、手伝ってくんね? ほら、オレ……死ぬほど作文が嫌いなんだよなぁ~。国語も知らんから、何を書いてるのかもよく分からん。今日みたいに、読んだ感想だけでもくれると助かる」

あいつと過ごした中学生時代。その場所に舞い戻った気分に俺はなった。ふっと、懐かしの教室が脳裏をかすめる。この気分は悪くない。

「お前に小説を書かせたお茶の人。控えめに言っても凄い人だな……でも、言っとくわ───すまんな! 先に謝っとく。これから、変な質問をお前にする」

俺は、単刀直入にあいつに訊いた。

「その人、お前の彼女か?」

「うんにゃ~」

あいつに上手くかわされた感じがした。

「そっか。でも、大切な人なのか?」

「そりゃそうだ」

うーん……。お前が作家を目指すなら、手を貸さないこともない。少しだけ、俺は失くした夢を見始めていた……。

「俺、これから仕事なんだわ」

「あぁ、すまんすまん。ついついお前に身勝手を言っちまったな。いつまでも中学生とは違うもんな。奥さんと娘ちゃんによろぴくな。今日のことは忘れてくれろ」

あいつは頭を掻きながら、照れくさそうに謝った。帰り際、俺はあいつに言った。

「お前の文章はスゲーけど、お前の日本語は無茶苦茶だ。明日の夜から空けとけよ───これから長丁場になるからな。覚悟しとけ。その暴れ馬、調教できるのは俺だけだ!!」

俺とあいつの中二病。それが再発したようだ。家で嫁と娘に謝らないといけないな……。でも俺は、お茶のキミに感謝している。あいつを覚醒させてくれたのだから。その行く先を天国から見守っていてほしい。

中二病、バカふたりの行く末を。

コメント