昭和の僕らにとって、夏の風物詩と言えばカブトムシである。だってそうでしょう?、街灯の下に行けばカブトムシが落ちているもの。拾わない方がどうかしている。だから、しれっと拾って持って帰って、今日もサヨリは元気です。餌は赤い部分を少し残したスイカの皮。カブトムシにスイカの組み合わせはNGである。水分量が多すぎてカブトが下痢をするのだそうだ。けれどそうやって、昭和の僕らはカブトを飼っていた。

カブトムシの持ち方は、小さい方の角を掴んで持ち上げる。ガタイが大きければ大きいほど持ちやすい。簡単である。やっかいなのはクワガタである。あの大きなハサミでギュッと挟まれたら、大の大人でも瞳が潤む。ここだけの話だけれど、クワガタの持ち方にもコツがある。それを、今の子どもらに説明するのは難しい。脳にそれをイメージさせることが難しいからだ。

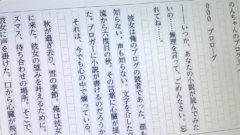

───俺は勉強が嫌いな少年だった。

だから、居残りテストも常連だった。聖バレンタインデーなのに、居残りテストとはこれ如何に? でも、俺にはそんなの関係ない。生まれてこの方、チョコを貰った経験がない。一度もである。だから、今年も同じであろう。

下駄箱も、机も、ロッカーも、いつもどおり。そして、居残り問題から見える景色もいつもと同じ。ただ、ひとつだけ違っていたのは、居残りテストに学級委員長が参加していた事である。学年で、いちにを争う秀才ちゃんに、いったい何があったのか? 気まぐれで、大富豪がホームレス生活を体験したいかのように、きっと、秀才ちゃんのお戯れなのだろうな……どうでもいいけど。

委員長の顔の半分はメガネである。ショートボブに巨大なメガネ。顔も小さい、体も小さい。マスクを付けると素顔も見えない。コロナ禍の高校生活などそんなものだ。卒業してから、ばったり道で逢っても、誰だか気づかずにすれ違うのだろう。クラスの全員がそんな感じである。だから、女子もチョコを渡す相手が思い浮かばないはず。掻き入れどきなのにチョコレート業界は大ダメージだな、こりゃ(笑)

カカオの花言葉は片思い……か。

そんな事を考えながら、俺は世界史のテスト用紙と向き合っている。そっかそっか……絶望的に分からない。いつものように適当に回答を記入し、俺は残り時間を睡眠に充てた。

「あの、もう、終わりましたよ」

俺は本気で寝ていたらしい。か細い声が俺を起こす。薄暗くて、誰もいない教室に、俺と委員長だけが残っていた。

「あれ、みんなは?」

「もう帰りました。気持ちよさそうに寝ているものだから、先生も呆れて教室を出て行きました」

「じゃ、俺も帰るわ。起こしてくれてありがとな(笑)」

シャーペンを手に取り筆入れに仕舞う。机の上には消しゴムだけが残された。

「あのね……」

委員長が小さな箱を手渡した。これって、あれか? 都市伝説のバレンタインチョコってやつか? 何で俺に? てか、わざと点数を下げてまで居残りテストを受けたのか? このために? もし仮に、俺の点数が良かったらどうするつもりだったんだよ?。そんな事はないけれど……。

「クラスメイトなのにお話したことないけど、わたし、ずっとアナタを見てました───大好きです」

そう言って、委員長は大きなメガネとマスクを外した。うそやん? そこには、漫画のような現実があった。学年で、いちにを争う秀才ちゃんは、学校で、いちにを争う美少女であった。

「……」

まさかの展開に俺の心臓が止まりそうである。何を言ってよいのかわからない。どう反応すればよいのかもわからない。俺は無言で机の上の消しゴムをつまんだ……。

こう持つ。

コメント