『邂逅』011輪廻転生

斉藤はアタリだった。オレのミッションは生まれ変わった曾お爺ちゃんを探すことなのだ。輪廻転生に科学的根拠があるのなら、突破口だって見つかるさ。

「斉藤さん、その根拠は?」

「俺を誰だと思う? 後に日本を動かす男だよ。そして、キミたちのレベルじゃ到底届かない情報というのもあるんだよ。限られた人間だけがアクセス可能な情報ってやつが。言うなれば、上級国民のみアクセス可能なインターネットのパラレルワールド。回線自体が別物だからハッカーの侵入も不可能な電脳空間……つまり、」

「アカシック…レコード」

「さすがは輪華さん。お見事です」

斉藤から得た情報によると、輪廻転生のプロセスは科学的に解明済み。しかし、その論文の発表直後、全ての記録がサーバーから抹消された。

それは何故か?

スマホゲームに『リセマラ』という言葉がある。リセットを繰り返すマラソンという意味だ。自分を有利な条件で始められるよう、強いカードが出るまでガチャを回し続ける。それを人生に置き換えた場合、容姿端麗、金に困らず、頭脳優秀な方が断然有利。ゲームの世界でこの考えが浸透しきった現代。輪廻転生が肯定されたらどうなるか。人生のリセット。親ガチャにハズレたらアタリが出るまで繰り返すのか? 想像だけでも恐ろしい。地獄である。どうして斉藤は平然としていられるのか。将来、何かの壁にぶち当たったとき。不都合な真実を知る斉藤は正気でいられるのか。他人事ながら心配になった。

「斉藤さんの話は理解しました。即答なんて流石です。もうひとつお尋ねしてもいいですか」

「ああ、何でも訊いてくれたまえ」

オレの隣の妖精はストローとの格闘を再開した。こんなレアな情報なのに興味がないのか。それとも既に知っているのか。お前、そんなにオレンジシュースが好きなのか。何なら、もう一個ほど注文してやろうか。息してっか? リン。

「輪廻転生した人物を探す方法ってありますか? オレたち、ある人物を探しているんです」

「なんだ、そんなことか。その方法は……。

「それいらない。わたしのお月様は、アー君に決まってるから。もう帰ろうよ、リンと一緒に謎解きしよ。斉藤さん、また学校でね(笑)」

笑っているけどリンは明らかに不機嫌だった。ほっぺをプーッと膨らませて、大きな黒目でオレを睨んだ。仲間は多いに越したことないだろうに。小さな体が全力で拒否した。斉藤とオレは目を合わせた。リンの圧に大人しく斉藤は引き下がる。帰り際、オレは斉藤に電話を掛けるジェスチャーをすると斉藤は小さく頷いた。住む世界は違えども、良き理解者を得た気がした。今でもいけ好かない奴には違いないけれど、か細い絆が生まれた気もする。リンは相変わらずの仏頂面である。

「斉藤のやつ、許すマジ!」

リンは、その捨て台詞を吐き、家の中に入っていった。オレはその一部始終をユキさんに相談すると、『今回も、前回と同じで乙女心の分からない人ね(笑)』と意味不明な返事がきた───オレには乙女心は永遠の謎だ。

その前に母親と妹だ。家に戻るや否や、一斉放火を浴びせられた。ネットなら大炎上というやつである。

「お帰りなさい兄貴殿。ついぞ聞くけど、リンの姉御と腕組みとは穏やかじゃないね。白状しなさい、付き合ってんの?」

「付き合ってねーし!」

リンとの腕組みからオレと斉藤とのいざこざに至るまで。その全てが妹へ動画で随時報告されていたのだ。もちろん、クラスメイトらの手によって。当然のように、その動画は母親へと転送される。大昔、こういうのを何て言ってたっけ……そうそう、文春砲さながらである。けれど、もしかしたらオレは曾爺ちゃんの生まれ変わりかもしれない。それは、口が裂けても言えなかった。そんなことを言い出せば、きっと明日は病院直行だ。オレは全力で話を躱した。けれど、母と妹の連合軍から発射される誘導ミサイル攻撃は深夜にまで及んだ。その場に居合わせた父親は、オレの肩をポンと叩き、早々と寝室へ姿を消した。

───時計の針は午前零時を振り切った。

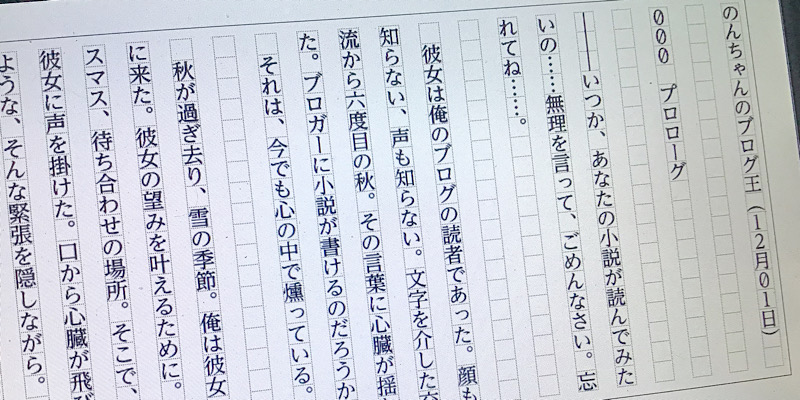

リンは『ブログ王』から何かを得ているころだろう。明日の朝には解明済み。オレの安易な推理など空振りに終わるに決まってる。果報は寝て待て、それが良い。翌朝、オレの家の前。カーキー色の作業服が立っていた。リンである。小さな体がいつも以上に小さく見えた。

「分からない……」

半べそだった。小さな手の甲を瞼に当てて、声を詰まらせながら泣き始めた。

「絶対にこの中に答えがあるのに。あるはずなのに見つからないの。なんで、なんで、なんで……」

リンにも分からないことなんて、オレに分かる筈もない。難なく昨日までの流れを読み切った優秀な頭脳が悲鳴をあげた。泣き声は号泣になり、やがて鼻水まで垂れ始めた。

「ちょ、ちょっと待ってろ」

一端、タオルを取りに戻る。そのタオルでリンの顔を拭いてやった。数メートル後ろで妹と母親が騒いでいる。何を言ってもいい、何を言われてもいい。だから、スマホだけは向けないでくれ、お願いだ! 仕事に向かう父親は、通りすがりにオレの背中を叩き、無言でその場を通り過ぎた。困った若造には背中を叩くのが親父族のセオリーらしい。今度、オレもやってみよう。こういうの、勉強になる。

「リンは頭が良すぎるんじゃないか? 複雑に考えすぎかも。だって、オレの曾爺ちゃんだから。そんなに頭が良いとも思えない。その小説に何かあるなら、もっと単純な方法を使ったと思う。違うかな?」

その場しのぎの言葉であった。

「そうね、わかった。これ、もう一度読んでみてね。ネットになかったあとがきまで書いてあるから。考えなくていいの。感じたことがあったら教えてね」

オレに本を手渡して、リンはトボトボと家に戻った。オレは己の無力を感じた。

コメント